[Dispatch=정태윤기자] 엄마, 그리고 그 기억이 담긴 음식. (식상하지만) 실패할 수 없는 소재다. 여기에 판타지적 요소로 특별한 간을 더했다.

캐스팅도 실패할 수 없는 조합이다. 국민 엄마 김해숙이 엄마 '복자'를 맡았다. 자식을 위해 보낸 희생한 긴 세월, 미안함과 사랑을 깊이 있게 표현했다.

신민아는 어땠을까. 전매특허 사랑스러움은 내려놨다. 보편적인 딸의 얼굴이다. 절제된 감정 연기를 펼치며 몰입을 끌어냈다.

결론은, 관객에게도 실패 없는 선택이었다. 영화 '3일의 휴가'(감독 육상효)가 보편의 감정 위에 특별한 판타지로 극장가를 울렸다.

(※이 리뷰에는 스포일러가 포함돼 있습니다.)

'3일의 휴가'는 힐링 판타지물이다. '복자'는 죽은 지 3년째 되는 날, 하늘에서 3일간의 휴가를 받는다. 엄마의 레시피로 고향에서 백반 장사를 하는 딸 '진주'(신민아 분)를 만난다.

연출은 영화 '나의 특별한 형제'의 육상효 감독이 맡았다. '7번방의 선물', '82년생 김지영' 등의 유영아 작가가 시나리오를 집필했다.

필모만 봐도 예상된다. 육상효 감독 특유의 유머 코드와 실패 없는 감동 포인트. 여기에 유영아 작가의 공감을 불러일으키는 섬세한 대본.

'3일의 휴가'도 감동 휴먼 스토리의 공식을 따랐다. 잔잔한 소재 위에 통통 튀는 유머를 심었다. 캐릭터의 서사를 풀어나가며 감정의 깊이를 쌓았다.

캐스팅도 영리한 선택을 했다. 먼저 국민 엄마 김해숙. 얼굴만 봐도 "엄마"가 튀어나온다. 강한 것 같지만, 푸근하다. 우리가 아는 전형적인 엄마의 얼굴이다.

복자는 그 보다 더 헌신적이다. 죽어서도 더 못 해준 것에 아쉬워한다. 너무 무겁지 않을까. 그러나 김해숙은 예상을 뒤엎었다. 오히려 가볍고 코믹하게 관계를 풀어냈다.

휴가를 안내하는 신입 가이드(강기영 분)와는 티격태격 케미를 뽐냈다. 어리숙한 가이드에 사사건건 참견하며 룰을 파괴하기도 했다.

자신을 볼 수 없는 딸에게 끝없이 질문을 쏟아내며 콩트를 연출했다. 미국에 있어야 할 진주가 왜 고향에서 백반집을 운영하고 있는지. 졸졸 따라다니며 물음표를 던졌다.

가벼운 분위기 속 깊숙한 곳엔, 분명 슬픔이 내재돼 있었다. 복자가 짧은 휴가를 끝내고 진주에게 남긴 편지에서 고스란히 느껴졌다.

"니 눈물까지 내가 다 흘렸다. 웃고만 살아야 된다. 백 살까지 재밌게 살다 오거라."

무겁지 않은 말투로 경쾌하게 말했다. 미련 한 톨 없이 자식에게 쏟은 복자의 인생이 고스란히 느껴졌다. 절제된 감정으로 더 묵직한 감동을 전했다.

신민아 역시 덤덤하게 진주를 연기했다. 있는 그대로, 자연스럽게 감정을 뱉어냈다. 특유의 사랑스러운 미소도 군데군데 보인다.

지친 도시 생활에 지쳐 귀촌을 선택한 것처럼 느껴졌다. 김장독에서 김치를 꺼내, 손으로 찢어서 맛을 볼 때. 주저 없이 행복한 미소를 지었다.

다시 만날 수 없는 엄마를 그리워하는 딸의 표정이 아니었다. 하지만, 신민아는 계획이 있었다. 유별난 딸의 얼굴을 그리고 싶지 않았던 것.

최대한 담백한 얼굴로 보편적인 딸의 모습을 완성했다. 신파일 수밖에 없는 소재를 되레 담담하게 표현했다. 힘을 빼 그 감정에 빠져들게 했다.

그러나 곧 깨닫게 된다. 그것은, 보고픈 마음을 견디는 얼굴이었다.

진주의 활화산이 폭발하는 순간을 보고 알 수 있었다. 잠을 자다 번뜩 일어나 밖으로 뛰어나간다. 허공에 대고 "내가 엄마 때문에 미치겠다. 살려달라"고 절규한다.

복자를 향한 원망과 그리움, 하고 싶은 말을 하지 못한 후회를 쏟아냈다. 잔잔함 속에 토해낸 진심으로 감정의 서사를 더 견고하게 했다.

김해숙과 신민아는 실제 모녀를 보는 것 같았다. 신민아가 "촬영장에서 김해숙의 눈만 봐도 눈물이 흘렀다"는 말이 이해됐다.

다만, 평면적인 모성애는 아쉽다. 김해숙과 신민아가 서로를 바라보는 복잡다단한 시선. 그 깊이를 뒷받침하는 입체감 있는 서사는, 부족해 보인다.

그저 엄마의 무조건적인 희생을 그렸다. 복자의 딸을 향한 사랑은 안쓰러울 정도다. 심지어 바라는 것도 없다. 복자가 지닌 유쾌함을 반감시켰다.

아쉬운 맛은, 침샘을 자극하는 것으로 보완했다. 푹 익은 김치로 끓인 찌개, 직접 만든 두부, 한솥 끓여낸 잔치국수, 만두소에 무를 넣어 단맛을 낸 만두….

자칫하면 영화 '리틀 포레스트'를 떠올리게 할 수도 있다. 그러나 '3일의 휴가'에는 멋들어진 조명, 군침 도는 사운드로 '먹방'에 초점을 맞추지 않았다.

슴슴한 집밥 같은 메뉴로 자연스럽게 찍어냈다. 음식보다 엄마와 딸의 '기억'에 비중을 더했다. 두 사람의 이야기 안에 따뜻한 추억의 맛을 느끼게 했다.

잔잔한 감동은 통했다. 영화 '서울의 봄'이 극장가를 분노로 들끓게 했다면, '3일의 휴가'(감독 육상효)는 눈물을 차오르게 했다. 평범한 모녀의 이야기에 몰입하게 한 건 단연 배우들이었다.

덤덤한 표정으로 관객들을 울렸다. 영화의 마지막 인상은, 미소다. 눈물보다 밝은 웃음이 선명히 떠오른다. 이번 연말은 눈물과 미소가 공존하는 힐링 영화 한 편 어떨까.

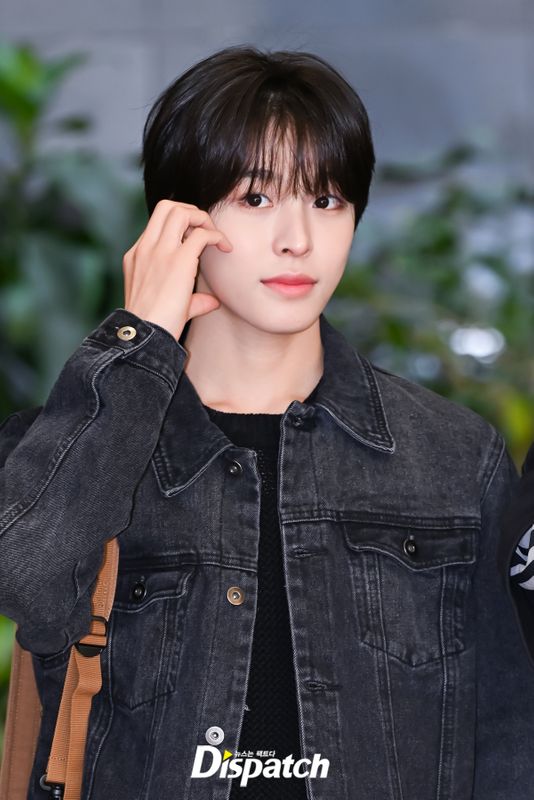

<사진출처=쇼박스>