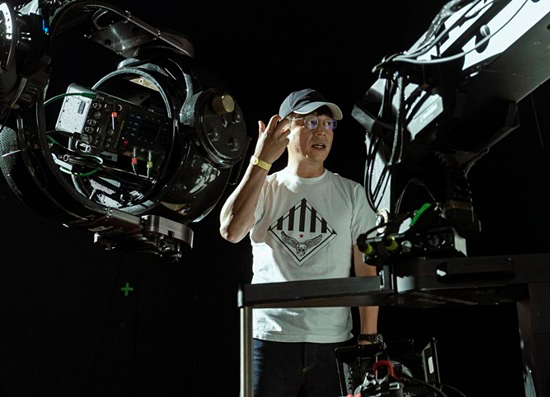

[Dispatch=구민지기자] 김용화는, 도전을 좋아하는 감독이다. 현실보다 판타지를 즐긴다. 사후세계, 우주, 달…. 상상력이 필요한 소재들도 과감하게 고른다.

그는 "어려운 걸 고집하는 이유가 있냐"는 물음에 여유 있게 답했다.

"왜 자꾸 표현하기 힘든 장르를 고르냐고요? 안주하기보단 도전하고 싶거든요. 결과를 성취해 내고, 만족감을 얻고 싶습니다."(이하 김용화 감독)

편견을 깨고 싶었다. 대중적이지 않은 장르를, 대중에게 안기고픈 욕망이 꿈틀거렸다.

"판타지와 SF가 한국에서 잘 안되는 장르라는 걸 압니다. 제가 도전하는 작품마다 '안 된다'는 부정적 시선이 컸죠. 스포츠 영화 '국가대표'와 판타지 영화 '신과 함께'가 모두 그랬어요."

김용화 감독이 힘주어 말했다.

"편안한 것만 하면 삶에 무슨 재미가 있겠습니까?"

'쌍천만 감독' 김용화가 또 한 번 미지의 세계를 그린다. "이제 제 능력치를 다 뽑아낼 시기가 왔다"고 자신했다. '디스패치'가 김 감독을 만나, 그 열정을 들었다.

◆ "달의 뒷면을 보여주고 싶었다"

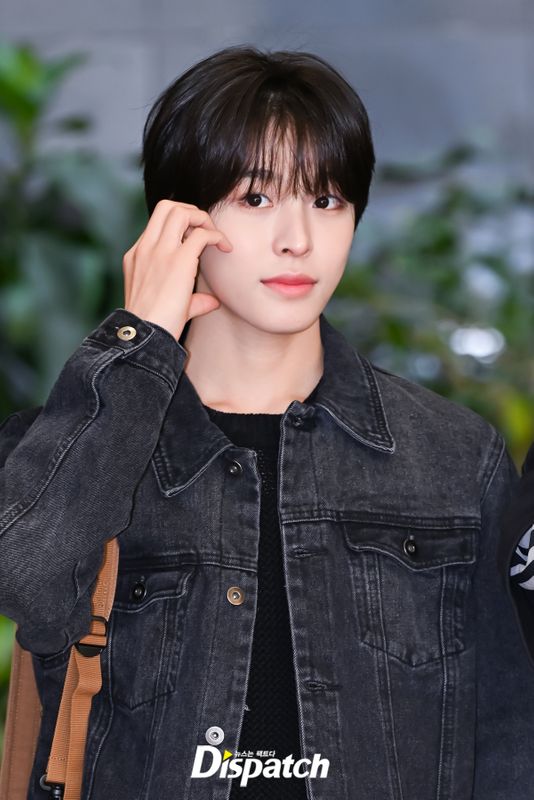

'더 문'은 SF 영화다. 우주인 황선우(도경수 분)는 달 탐사 중 홀로 고립된다. 전 우주센터장 재국(설경구 분), 나사 디렉터 문영(김희애 분) 등이 그를 구하러 나선다.

김 감독은 "우주 영화라고 하면, 외국의 전유물이라는 인식이 팽배했다. 더 늦어지면 우리는 영원히 쳐다만 보고 있어야 하는 형태였다"고 말문을 열었다.

10년 전 일을 떠올렸다. "천문학 강의를 들은 적 있다. 갈등을 겪는 이와의 화해 장소로 별이 보이는 산을 추천하더라. 본인이 아주 작아 보일 것이라는 이야기였다"고 회상했다.

그는 "울림이 컸다. 우주에서 인간은 먼지보다도 작다. 시야를 넓히면 가치있게 살 수 있을 것 같았다. 그 생각이 확장되어 '더 문'을 만들게 됐다"고 밝혔다.

우주에는 수많은 행성이 있다. 그 중에 달을 택한 이유가 있을까. "우리는 죽을 때까지 달의 앞면만 볼 수 있다. 달 뒷면을 소재로 만든 영화는 보지 못했다"고 털어놨다.

달과 인간을 연결시켰다. "앞면은 따뜻하지만 뒷면은 칠흑같이 어둡다. 공포, 스릴러, 아이러니 등 달의 양면성이 인간 관계를 잘 풀어낼 수 있을 것 같았다"고 설명했다.

◆ "실제에 가깝지 않으면 의미없다"

'더 문'은 우주와 달을 사실적으로 표현했다. 도경수가 달 착륙에 성공한다. 유성우가 쏟아지고, 달 표면 부딪히면 폭발한다. 도경수는 그 사이를 아슬아슬하게 달린다.

김 감독이 특히 신경 쓴 부분이다. "실제에 가깝지 않으면, 영화의 의미가 없다고 생각했다. 4K 화질을 고집했다. 섬뜩할 정도로 찍고 싶었다"고 전했다.

이뿐 아니다. 관객을 무중력 상태로 이끈다. 우주인들은 극중 허공을 유영한다. 카메라 무빙을 통해, 관객들도 함께 우주 공간에 있는 듯한 느낌을 만들었다.

김 감독은 "제작비 280억 원이 들었다. 할리우드 SF에는 최소 1,270억이 투입된다"며 "할리우드 대비 저비용이다. 그럼에도 고효율이었다"고 비교했다.

'더 문'의 비결도 꼽았다. "샷 수를 줄이되, 그 샷을 다른 어떤 우주 영화보다 높은 품질로 보여주는 데 주안점을 뒀다. 덕분에 완성할 수 있었다"고 밝혔다.

"영화는 후반부 40분에 폭주 기관차처럼 내달립니다. 시각과 청각만큼 예민한 감각은 없다고 생각해요. 극한의 몰입감을 전하기 위해 여러모로 노력했습니다."

◆ "유성우가 이렇게 내리는 게 맞나요?"

김 감독은 계속해서 파고들었다. "무지몽매한 자세로 임할 수 없었다"는 생각이었다. 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, NASA 등 전문기관의 고증을 거쳤다.

"이거 가능한 겁니까?", "유성우가 이렇게 내리는 게 맞아요?", "달 뒷면은 이게 맞을까요?"

질문을 쏟아냈다. 사소한 부분도 확실히 하려 했다. "시나리오에서 의심되는 부분은 다 검증했다. 전문가들이 '할 거면 더 와일드 하게 하라'고 하더라"고 회상했다.

그는 "실제로 한국항공우주연구원이 2030년에 달 착륙을 계획하고 있다"면서 "'더 문'은 더 이상 판타지가 아니고, 정말로 실현될 수 있는 일이더라"고 웃었다.

주인공 도경수에 대한 만족감도 드러냈다. "'신과 함께' 때는 유명한 아이돌인지도 몰랐다. 노래를 잘 하는 지도 모를 정도였다. 잠재력이 엄청난 배우"라고 말했다.

김 감독은 "감정이입이 쉬운 도화지 같다. 도경수가 하면 캐릭터 그 자체 같더라. 영화를 보면 모두가 '도경수가 아니면 안 되는 역할'이라고 느낄 것"이라고 강조했다.

이어 "유영신도 기획한 것보다 도경수가 더 많이 했다. 사실 배우가 잘 못하면 편집해도 쉽지 않다. 도경수가 잘해줬고, 덕분에 예산까지 줄일 수 있었다"고 짚었다.

◆ "죽고 사는 문제, 눈물은 당연하다"

'더 문'은 기술력만을 뽐내는 영화는 아니다. 국적을 초월한 인류애도 그려냈다. "우주인 구출은 서브플롯이다. 중심은 용서와 구원"이라고 강조했다.

"저는 영화가 위로를 해줘야 한다고 여기며 감독을 꿈꿨습니다. 이를 '신파'라고 하는 사람들도 있겠죠. 하지만 전 영화에는 희로애락이 있어야 한다고 생각합니다. 죽고 사는 문제에 어떻게 눈물이 없을 수 있겠어요?"

어린 시절을 떠올렸다. "정서적으로 힘들었다. 부모님이 많이 아프셨다. 책가방을 들고 나설 때, 어머니가 각혈을 하고 아버지가 정리하는 모습도 봤다"고 털어놨다.

그는 "불안함과 공포감이 들기도 했다. 힘든 감정을 잊기 위해 학교에서 친구들을 웃겼다. 스토리텔링을 시작했다. 다들 깔깔 웃으며 좋아했다"고 떠올렸다.

"그때 깨달은 게 있어요. 기쁨 속의 슬픔, 성공 속의 좌절, 좌절 속의 희망 등 감정적인 레이어가 다층적으로 구성돼 있어야 한다고요. 그래야만 대중적인 스토리가 됩니다."

마지막으로, 한국 우주 과학에 대한 관심을 당부했다. "우리나라의 우주 과학 성취는 놀라울 정도다. 기성세대가 조금 더 힘을 실어야 한다. 이 영화도 도움이 됐으면 하는 바람"이라고 마무리했다.

한편 '더 문'은 오는 2일 개봉한다.

<사진제공=CJ ENM>